AWAKENING. EVOLUTION. INSURRECTION.

Judul-judul besar selalu berbohong. Mereka terdengar seperti puncak pencerahan, padahal sering kali hanya dalih paling rapi untuk menghalalkan kekerasan—baik oleh negara, agama, maupun individu yang terlalu pengecut untuk mengakui kemarahannya sendiri. Grafik ini tidak menawarkan kedamaian melainkan kejujuran. Dan kejujuran kerap kali membuat tidak nyaman.

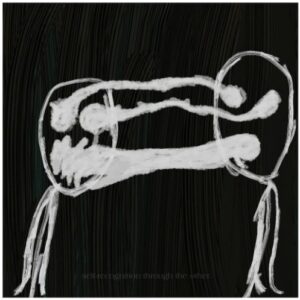

The Mad Monk adalah anomali, bukan figur suci. Seorang pertapa yang sadar bahwa ketenangan batin tidak pernah lahir dari dunia yang tertib, melainkan dari dunia yang retak. Zen di sini bukan praktik pernapasan atau estetika minimalis kelas menengah. Zen adalah pengakuan telanjang bahwa dukkha bukan gangguan yang harus dihapus, tapi kondisi dasar yang harus dihadapi tanpa ilusi bahwa segala sesuatu akan membaik.

Di bawah slogan Zen and the Art of Violence, kekerasan tidak sedang diglorifikasi. Ia diposisikan sebagai gejala. Ketika struktur sosial membusuk, ketika hukum menjadi alat kekuasaan dan moral hanya jargon kosong, kekerasan muncul bukan sebagai pilihan bebas, tapi sebagai bahasa terakhir yang tersisa. Mereka yang pura-pura terkejut oleh kerusuhan sesungguhnya sedang memeluk kenyamanan buta: menikmati stabilitas yang dibangun di atas penindasan yang tak terlihat.

Kekerasan dalam gambar-gambar ini tidak memiliki makna moral. Mereka menuntut pembacaan ulang di luar oposisi biner antara baik dan jahat. Polisi berperisai, tubuh-tubuh yang berlari, api, dan kerumunan semuanya membentuk liturgi modern. Ini bukan ritual agama lama, melainkan misa negara-bangsa: Negara menyebutnya ketertiban. Sejarah menyebutnya siklus. Tidak ada pihak yang benar, hanya pihak yang bertahan sedikit lebih lama.

Di titik ini, nihilisme tidak datang sebagai sikap intelektual, tapi sebagai kesimpulan logis. Jika semua sistem berakhir pada dominasi dan semua nilai akhirnya melayani kekuasaan, maka pertanyaan tentang keadilan menjadi tidak relevan. Yang tersisa hanyalah gesekan antara tubuh, alat, dan ruang.

The Mad Monk hadir untuk menolak hipokrisi. Ia memahami paradoks yang dihindari oleh kaum moralis: bahwa kedamaian yang dipaksakan adalah bentuk kekerasan paling halus. Bahwa seruan “tenanglah” sering kali berarti “diam dan patuhlah.”

Awakening bukanlah pencerahan spiritual tapi momen ketika seseorang berhenti mempercayai narasi resmi dari pihak yang dianggap sebagai penindas. Evolution bukan sebuah kemajuan linear, tapi mutasi dari kesadaran yang sudah muak. Dan Insurrection tidak dimaksudkan untuk meromantisasi chaos, tapi konsekuensi logis ketika semua jalur lain telah diblokir.

Kalimat “allow us to educate you on the concept of dukkha” tidak mengandung niat untuk mendidik. Ia mengejek. Semua orang sudah tahu apa itu penderitaan. Mereka hanya berpura-pura tidak tahu agar bisa tidur, bekerja, dan patuh keesokan harinya. Lagi pula Dukkha tidak membutuhkan guru, ia hanya membutuhkan saksi yang jujur. Dan kejujuran menyatakan satu hal: kekerasan akan terus kembali, entah dalam bentuk tongkat aparat atau batu dari tangan-tangan yang putus asa.

Esai ini bukan ajakan untuk memukul. Namun ajakan untuk berhenti berpura-pura. Jika dunia terasa semakin kasar, mungkin bukan karena manusia semakin jahat, tapi karena topeng kesopanan akhirnya retak. The Mad Monk adalah sebuah cermin dan kebanyakan orang membenci apa yang mereka lihat di sana.

Jika ada Zen di sini, ia tidak membawa ketenangan, tidak juga menjanjikan pelepasan. Ia hanya menyisakan kejernihan untuk melihat dunia apa adanya, tanpa harapan, tanpa tuntutan makna, dan tetap berjalan di dalamnya; bukan karena percaya, tapi karena belum mati.